ここでいう『体液循環とは』

血管系やリンパ系のみではなく 毛細血管からその先の間質液(透明な体液)までを含めた一連の流れのことです

※ヒトの血液(血球を除いた血漿)の割合は 全体液の13~14%ほどで 残りの86%は透明な体液

そして 細胞へ栄養や酸素を直接届けるのは 血液ではなく細胞間を流れる間質液であり 血管系と連動していながらも それは別の経路とみなされます

しかし 現代医学ではこの部分の循環については全く解明されていません

そのため 細胞の栄養や酸素不足による健康上の諸問題が放置されたままになっているのです

細胞にとって重要な役割の毛細血管

私たちは『調子が悪いところは血流が悪い』という考えのもと 運動をしたり 体を温めるなどすることで 血流を良くするということをします

しかし ここで伝えたいのは「直接細胞に栄養や酸素を運ぶのは血流ではなく 血管の先にも流れがある」ということ

食事や呼吸により摂り込んだ栄養や酸素を運ぶのは 心臓のポンプにより全身へと送られる動脈血の役割です

動脈血は 大動脈から中動脈 細動脈と送られ 末梢の器官や組織へと向かって流れていきます

心臓の働きと血液の流れは とても重要な役割なのですが その先の毛細血管から〜の流れも同様に非常に重要であるということを伝えたいのです

人間の体の全血管量を100とすると 動脈の血管量はわずか0.5% また老廃物を回収する役割の静脈も同じく0.5%しかありません

血管の99%を占めているのは毛細血管で ヒトの血管をつなげるとその長さは地球2周半

体にある全ての細胞が生命活動するために網目のように張り巡らされている

それが毛細血管なのです

現代医学も知らない体液循環のメカニズム

「脳呼吸」

毛細血管は1000分の5m mというとても細い血管です

ここへ心臓の「ドクッ、ドクッ」という脈打つポンプの強い力が加わると その圧力によって毛細血管は破裂してしまいます

そのため 心臓のポンプが血液の移動に関与しているのは動脈まで

動脈の末端まで送られた血液は 毛細血管の入り口へとたどり着き その先の血液の流れは心臓とは別の動力を必要とします

それを担っているのが 頭がふくらんだり縮んだりする「脳呼吸」なのです

「人の目に見えない 感じることがむずかしいレベルで頭が大きくなったり小さくなる」

この脳呼吸の動きは 頭蓋内で脳脊髄液が産生される そして頭蓋骨の弾力により体へと排出されるという脳脊髄液の流れによる動きです

しかし それは頭だけで起こっているのではありません

頭が小さくなると 脳脊髄液の移動により末梢の器官や組織はふくらみ 頭が大きくなると末梢は縮む というように体の中のすべてが体液の移動により ふくらんだり縮んだりという連動した動きをしています

脳呼吸を動力とした 毛細血管の外 細胞間を浸している水の流れにより 毛細血管もふくらんだり縮んだりして毛細血管の中の血液は流れながら 血管に無数にある穴から血漿という透明な液体が血管外へと搾り出されていきます

その血漿に含まれている栄養と酸素が 今度は細胞間を流れる間質液へと落とし込まれていくことで 細胞の周りを流れ 細胞膜を通し細胞の中へと取り込まれていき 同時に細胞内の老廃物や炭酸ガスも外へと排出されます

細胞の活性化(エネルギー代謝)

細胞の代謝は微弱な電気の活動によっておこなわれます

基本的に細胞の内側はマイナス電気 外側はプラスの電気を帯びていて この状態を静止電位といいます

そこへ特定の刺激が加わると 細胞の内側と外側でプラスマイナスの電気エネルギーが変わり活動電位が発生します

この時 細胞膜を通して細胞内外の水の移動が起こり 栄養・酸素と老廃物・炭酸ガスが動きます

そして 細胞内のミトコンドリアでは ブドウ糖などの栄養素が酸素を利用して分解され その結果できるATPという物質が 私たちの体を動かす生命エネルギーとなります

この細胞のエネルギー産生が細胞の活性化と呼ばれるもので 私たち生物はこれにより生命をつないでいるのです

❤️ 脳の役割は・・

全身の体液の循環をコントロールし 各器官・組織で必要に応じて細胞に代謝を行わせている体の司令塔が脳

特に 中脳にある自律神経中枢などの働きによって 呼吸や血液循環などの生命維持機能と 全身のあらゆる臓器の活動をコントロールしています

また 脳呼吸は毛細血管の流れだけではなく 末梢の間質液(細胞の周りを流れる体液)が毛細血管から静脈に入る流れや 毛細リンパ管から吸収されリンパ液になる流れも担っているのです

※細胞外液の90%が 毛細血管から回収されて静脈血に戻り 10%が毛細リンパ管から吸収されてリンパ液になります

生きていくためには 細胞に生命エネルギーを作ってもらうだけではたりません

その代謝により発生した体に不必要なものを外へ出すための循環が 同じように大切な働きとなります

脳呼吸の動きは 心臓や肺呼吸のように感じられるダイナミックな動きではありませんが 動脈以外のすべての体液循環に関与しているのです

その脳呼吸は 第2の心臓 と言っても過言ではありません

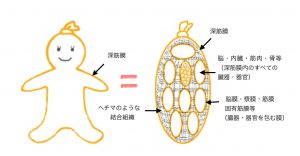

弾力のある皮膚の下には 伸縮性のない結合組織(コラーゲン)の深筋膜があり これが全身を包む大きな袋 その中に脳·内臓や骨·筋肉等の器官を包む中位の袋があり 更にその中には「細胞」という小さい袋があって 細胞の外も中も水で満たされています(気管、肺を除く)

それぞれの袋(各臓器、器官など)は ヘチマ様(網の目状)の線維で結ばれていて 袋があっちこっちに動かないように 全部がつながっています

このように 「大中小の様々な大きさの水の入った袋」が全部つながっていて 水の移動により 袋がふくらんだり縮んだりを繰り返しているのです

こうした 器官・組織のわずかな拡張と収縮により 末梢の間質液にいたるまで体液が体のすみずみまで届くように 私たちの体はできているのです ✨👏

「流れる水は腐らず」ということわざがあります

体の中は私たちには見えませんが 「流れる川は清らかで澄んでいる」

これは私たちの体と同じこと

細胞の活性化 そして 老廃物を体の外へ出すことは

全身の体液が循環しているということが重要であり

体液は命の水なのです

その流れの動力となる脳呼吸が

私たちが健康で生きていくために

大きな鍵を握っていると考えています